Un reto para la prevención del cáncer cervicouterino en México: el seguimiento de las mujeres positivas al VPH y lesión pre-maligna en cérvix

Kirvis J. Torres Poveda y Gengly Aguilar Linares.

La Dra. Torres Poveda es Doctora en Ciencias de la Salud Pública e Investigadora en Ciencias Médicas nivel E en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública de México (INSP). Es miembro del SNII Nivel II. Su investigación se centra en estudios de epidemiología genética, biomédicos y/o socio-epidemiológicos en infecciones asociadas a cáncer (VPH, Hepatitis C, entre otras), y el estudio de biomarcadores de infecciones de interés en salud pública. Actualmente es Líder del Grupo de Investigación y Docencia “Biomarcadores e Inmunidad” del INSP.

La MSP Aguilar Linares es especialista en Medicina Interna por la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), Cuba y Maestra en Salud Pública con Área de concentración en Enfermedades Infecciosas por el INSP. Actualmente es Médica Especialista en Medicina Interna en el Hospital General de Zona 3, Instituto Mexicano del Seguro Social, San Juan del Río, Querétaro.

Esta publicación fue revisada por el comité editorial de la Academia de Ciencias de Morelos.

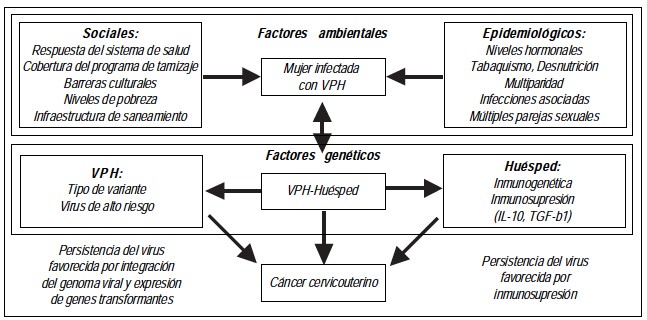

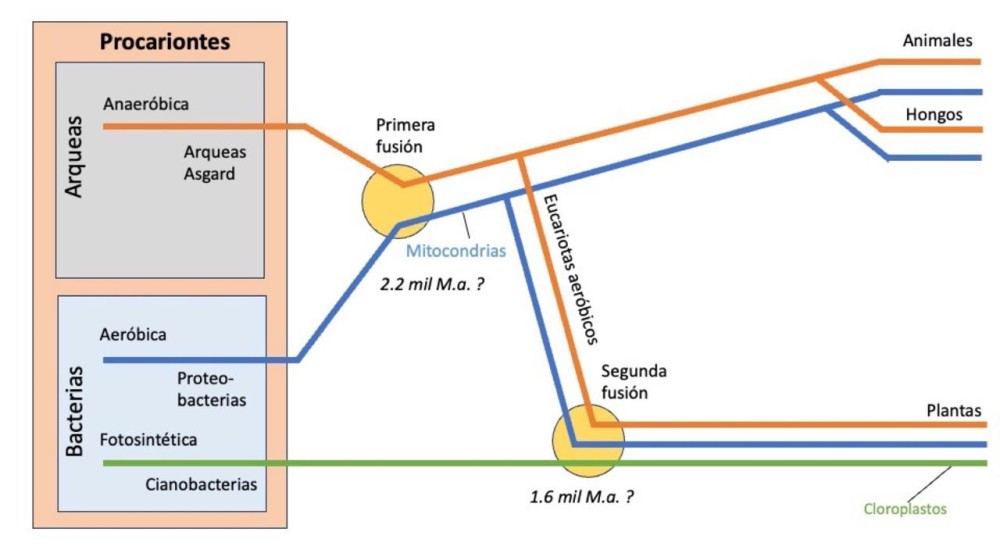

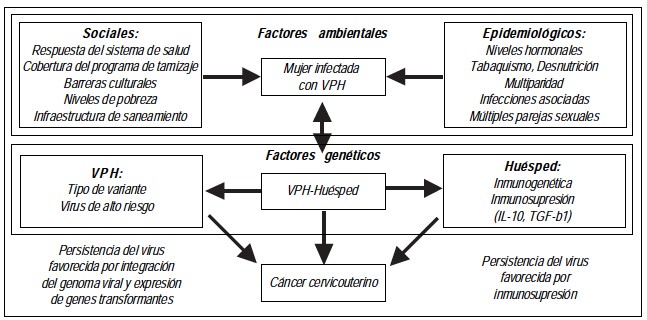

El pasado 26 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Prevención del Cáncer Cervicouterino (CaCU). El CaCU es el segundo cáncer más frecuente entre las mujeres mexicanas, a pesar de ser altamente prevenible. En 2022, México reportó 10,348 casos nuevos y 4,909 muertes por esta causa (1). La infección persistente por Virus del Papiloma Humano de alto riesgo (VPH-AR) es la principal causa del desarrollo del CaCU. Existen ciertos factores que aumentan la probabilidad de exposición y adquisición de la infección por VPH a nivel cervicovaginal, así como elementos estructurales que hacen a la mujer más susceptible al CaCU (Figura 1) (2). Las mujeres más afectadas son de escasos recursos, bajo nivel educativo y viven en zonas

marginadas del país.

Figura 1. Factores determinantes del desarrollo del CaCU. Tomado de Torres Poveda KJ, et al. La infección por el VPH y cáncer cervicouterino: una perspectiva de salud pública. Rev Invest Clin 2008; 60 (5): 414-420

La distribución de los casos de CaCU muestra un incremento a partir de los 35 años de edad, siendo el grupo de 50 a 59 años (mujeres en edad productiva) quienes registran el mayor porcentaje. Aproximadamente el 77% de las mujeres reciben un diagnóstico en etapas localmente avanzadas, el 7% en etapas avanzadas (con metástasis) y solo el 16% de todos los casos en etapas tempranas del cáncer (3), lo que lleva a una probabilidad mayor de muerte, con un promedio de edad a la defunción de 58.8 años.

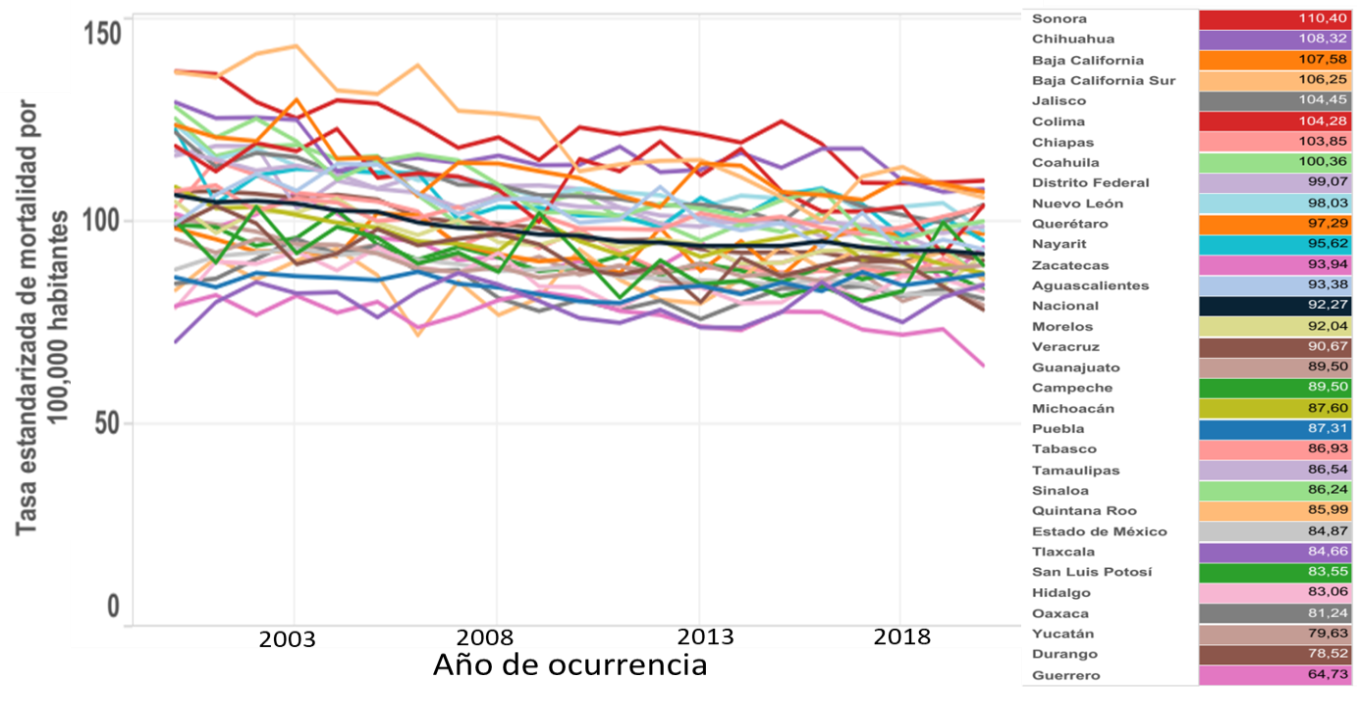

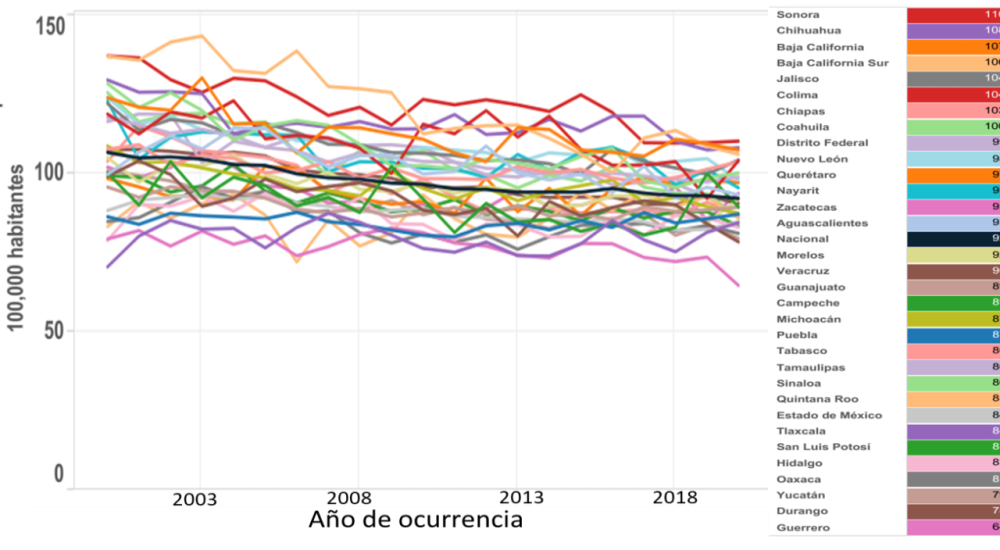

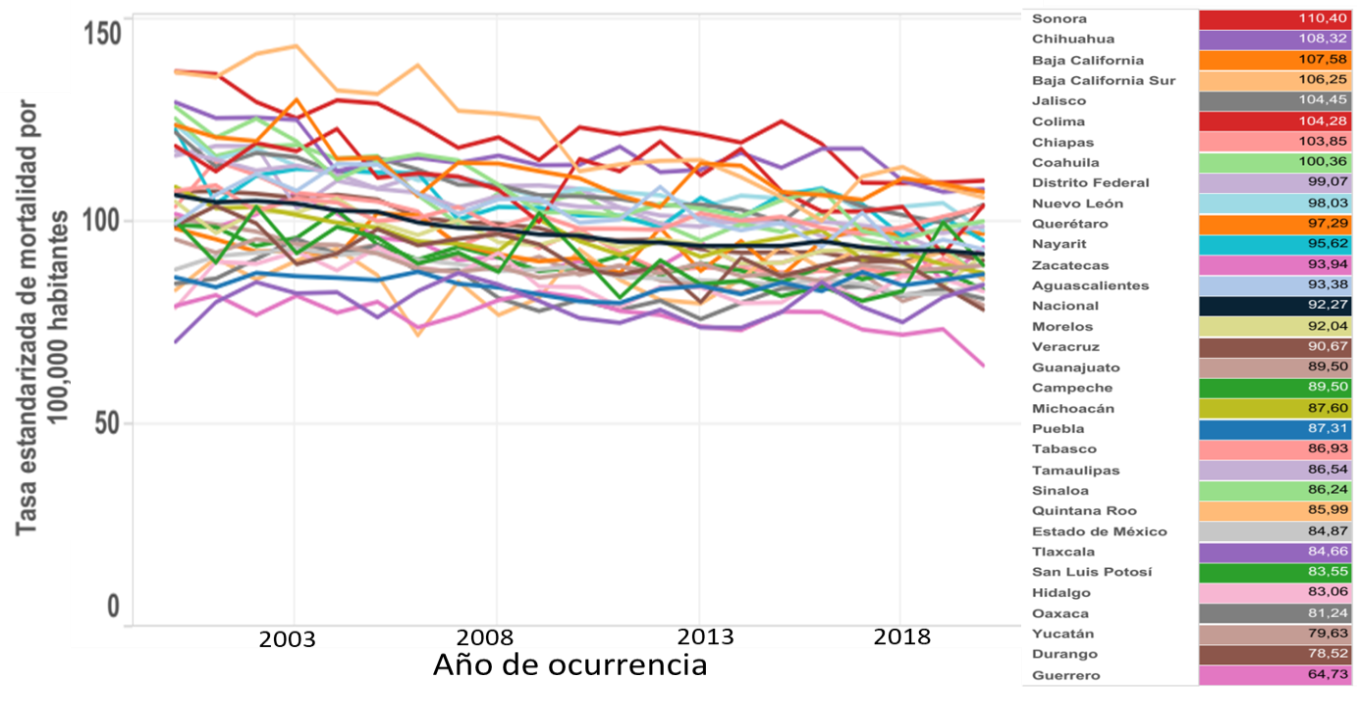

Aunque la tasa de mortalidad por este cáncer tiene una tendencia a la disminución desde el 2001 en México (Figura 2), el total de años perdidos por defunciones a causa de este cáncer es significativo, estimados en 365 677 años acumulados perdidos entre los años 2013 y 2016. El mayor número de fallecimientos se observan en mujeres de los estados más marginados, como Chiapas, Colima, Baja California, Tabasco y Morelos, lo que convierte este cáncer en un importante problema de salud pública, con costos sociales

elevados y determinado por inequidades preexistentes que enfrentan las mujeres.

Figura 2. Tendencia de la tasa de mortalidad para CaCU por entidad federativa, México 2000 – 2020. Consultado en Marzo de 2025. Tomado de Palacio-Mejı́a LS, et al. Tendencia de la tasa de mortalidad según tipo de cáncer, México 2000 - 2020. Unidad de Inteligencia en Salud Pública. Disponible en: https://uisp.insp.mx/wp/index.php/analisis-de-la-mortalidad-por-cancer/

El programa mexicano para la detección temprana, prevención y control del CaCU utiliza tanto la citología cervical tradicional, mejor conocida como Papanicolaou, como pruebas de biología molecular para detectar la presencia del VPH-AR mediante la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Sin embargo, análisis recientes reportan que alrededor del 50% de las mujeres mexicanas con resultados positivos en citología cervical o en PCR para VPH-AR no reciben la confirmación diagnóstica ni el seguimiento necesarios. La falta de este seguimiento es un problema muy serio, que contribuye a los futuros casos de CaCU que se pudieran evitar, así como a su supervivencia general. Esta situación ocurre en el contexto de un sistema de salud fragmentado, que se caracteriza por recursos financieros limitados e ineficientemente asignados, la falta de enfoque en la salud preventiva, la conciencia intercultural insuficiente, la escasez de personal de salud capacitado, la coordinación deficiente entre los diferentes niveles de atención y sistemas de información sanitaria poco confiables (4).

Es por ello que nuestro grupo de investigación realizó un estudio recientemente publicado, donde se analizaron las barreras que impiden y los factores que favorecen el seguimiento en mujeres pesquisadas con VPH-AR y lesiones cervicales pre-malignas. Nuestro estudio consideró tanto las perspectivas de las mujeres en seguimiento como las del personal de salud involucrado en el proceso de atención en el Centro de Atención para la Salud de la Mujer (CAPASAM). Este Centro atiende a mujeres de bajos recursos socioeconómicos, derivadas por los centros de salud debido a resultados anormales en la citología cervical, dentro del Programa de Detección Temprana de Cáncer Cervicouterino en Morelos, México (5).

En este estudio participaron mujeres que estaban en seguimiento por positividad al VPH-AR y lesiones pre-malignas, junto con personal de salud operativo del CAPASAM, quienes otorgaron su consentimiento informado mediante un formato administrado por un investigador. Tuvo un diseño de métodos mixtos, ya que se obtuvieron datos cuantitativos del Sistema de Información de Cáncer de la Mujer y se aplicó a las mujeres un cuestionario sobre los factores que afectan la adherencia al seguimiento. Además, el personal de salud involucrado completó una lista de verificación de cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana NOM 014-SSA2–1994 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del CaCU. Se recolectaron también datos cualitativos mediante la realización de entrevistas semiestructuradas a ambos grupos, seguidas de un análisis de contenido basado en las categorías identificadas. También, mediante un grupo nominal con el personal de salud, se analizaron propuestas para el fortalecimiento del Programa de Detección Temprana del CaCU.

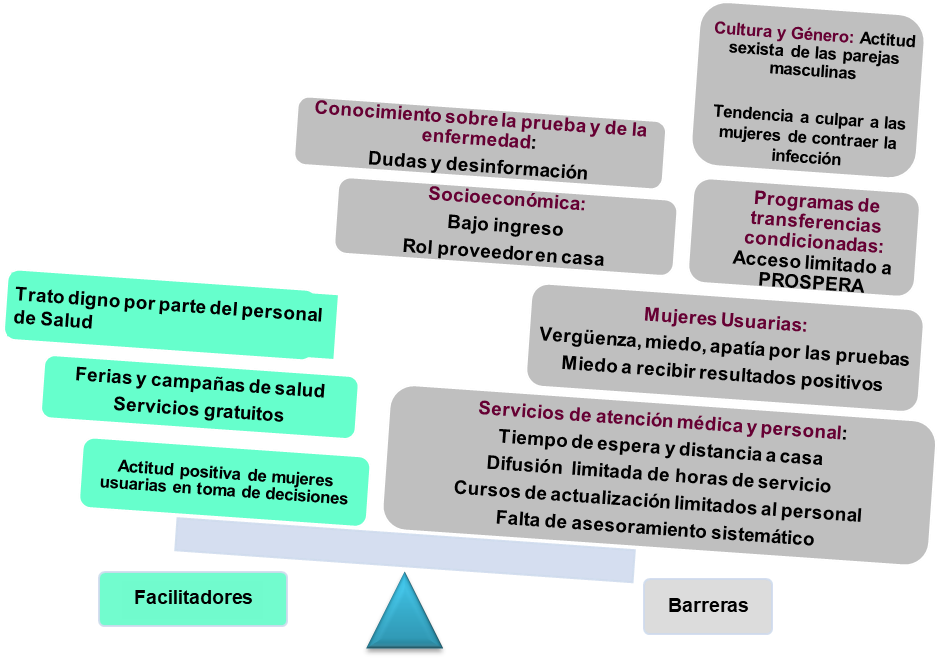

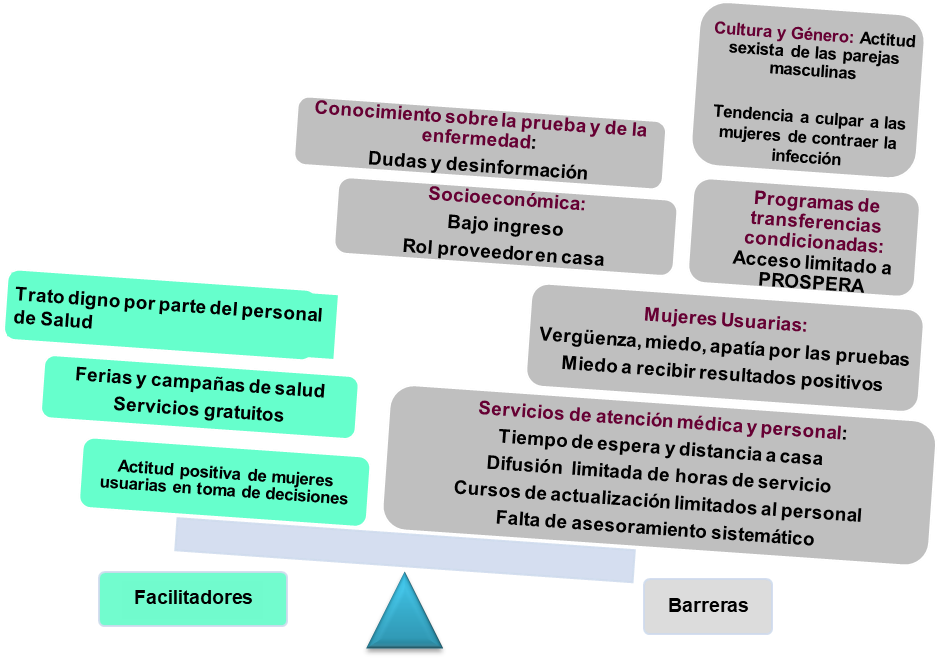

Este estudio reveló un bajo seguimiento en mujeres con VPH-AR y lesiones cervicales pre-malignas, e identificó más barreras que facilitadores (factores que favorecen el seguimiento). La Figura 3 resume las barreras y los facilitadores encontrados que afectan el seguimiento en mujeres con resultados positivos de las pruebas de detección temprana de CaCU.

Figura 3. Barreras y facilitadores para el seguimiento en mujeres positivas a VPH - AR con lesiones pre malignas en cuello uterino. Adaptado de la referencia 5.

Como barreras para el seguimiento se encontraron a) los bajos ingresos económicos de las usuarias de CAPASAM, b) la limitación del tiempo para acudir a realizarse las pruebas y a las citas de seguimiento debido a su papel familiar como proveedoras, c) los largos tiempos de espera para realizarse las pruebas y para la entrega de resultados, d) la lejanía desde los hogares hasta las instalaciones de salud, e) la difusión insuficiente sobre los horarios de atención en salud, f) la capacitación insuficiente al personal de salud y la falta de consejería sistemática. La falta de seguimiento también se relacionó con vergüenza, temor, incertidumbre, miedo a las pruebas y a obtener resultados positivos; así como a los conocimientos limitados sobre el CaCU, su asociación con el VPH, la vía de transmisión y su detección temprana. Las actitudes patriarcales del hombre en la toma de decisiones sobre la salud de la pareja y el acceso limitado a programas de transferencias condicionadas como el programa gubernamental PROSPERA, ahora descontinuado, desalentaron aún más el seguimiento. Sobre los factores que favorecen el seguimiento se encontró el trato respetuoso por parte del personal de salud del CAPASAM, que los servicios de detección temprana del cáncer sean gratuitos, las campañas de salud que se realizan en las comunidades y una actitud positiva por parte de las usuarias, más allá de las percepciones y emociones mencionadas, y a pesar de su situación socioeconómica y de los obstáculos identificados dentro de los servicios de salud. Estos hallazgos sobre barreras y facilitadores coinciden con estudios previos en países similares a México.

Parte sustancial del estudio fue la generación de propuestas para mejorar el Programa de Detección Temprana para la Prevención y Control del Cáncer de Cuello Uterino con la ayuda de un grupo nominal compuesto por personal de salud operativo del CAPASAM. Entre las propuestas se encontraron la necesidad de sensibilización y capacitación sistemática del personal operativo, junto con un enfoque organizacional que incluye el trabajo en equipo y la retroalimentación periódica de los procesos, en el marco de una coordinación eficaz en el primer nivel de atención de salud, que incluye a los centros de salud y al propio CAPASAM.

El actual marco internacional de políticas sanitarias ofrece la oportunidad de abordar el CaCU de forma integral, asumiendo que las medidas de prevención y control sean sostenibles y se implementen en todos los países. En 2020, la Organización Mundial de la Salud lanzó una estrategia global para eliminar el CaCU como problema de salud pública, y así cumplir con varios objetivos de desarrollo sostenible para 2030. La estrategia incluye vacunar al 90 % de las niñas antes de los 15 años, realizar pruebas de detección al 70 % de las mujeres antes de los 35 años y de nuevo a los 45, y tratar al 90 % de las mujeres con lesiones precancerosas o cancerosas.

En el caso de México, se está lejos de cumplir estas metas internacionales. A pesar de que la vacuna contra VPH fue introducida en 2008, incluida en el programa nacional de vacunación en 2012 y que la cobertura ha aumentado con el tiempo, en 2018 solo se aplicaron alrededor de un millón de dosis, lo que se corresponde con el 7%, considerando una población de 126 millones de habitantes, de los cuales el 5.7% son mujeres de entre 9 y 14 años. Por otro lado, sólo 28.9% de las mujeres de 20 años o más acudió a realizarse una prueba de Papanicolaou en ese año. La pandemia de COVID-19 complicó aún más la detección del CaCU, debido a que el número de pruebas citológicas en el país disminuyó hasta un 38%, aunque ha habido un aumento gradual desde entonces. Las citas de seguimiento, que incluyen colposcopia de primera vez y cita subsecuente, disminuyeron un 9.1% y 10.6% al año, respectivamente en ese periodo.

Por ello en esta ocasión, se hace un llamado a todas las mujeres elegibles de 25 a 64 años de edad, a participar de forma activa en el programa de detección temprana para la prevención y el control del CaCU. La realización de la citología cervical y de la prueba de PCR para VPH AR generalmente es indolora, consiste en la colocación de un espejo vaginal hasta visualizar el cuello del útero, de donde se toman las muestras con una espátula o un cepillo. Para el grupo de 35 a 64 años de edad se recomienda la realización de la prueba de PCR para VPH-AR más citología en base líquida que detecta células anormales en el cérvix.

Es muy importante trabajar tanto desde la perspectiva de la mujer usuaria del programa como del personal de salud involucrado, en eliminar las barreras encontradas en este estudio. Esto contribuiría a garantizar un seguimiento adecuado en aquellas mujeres con resultados positivos a VPH-AR y lesiones pre-malignas e identificar los casos de CaCU para que reciban el tratamiento oportuno. El reforzamiento de los factores facilitadores, serían una de las fortalezas del Programa de Detección Temprana del CaCU.

El sufrimiento causado por un diagnóstico de CaCU y la mortalidad asociada son situaciones que pueden prevenirse. Requerimos mayor conocimiento entre la población y un programa decidido de salud pública que mitigue este sufrimiento. En este problema, como en otros, la ciencia está preparada.

Referencias

- International Agency for Research on Cancer. Cancer Today [Internet]. Cancer incidence and mortality statistics in Mexico (Lyon, France: WHO) (2022). Disponible en: https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/ 484-mexico-fact-sheet.pdf. Consultado en Marzo de 2025.

- Luvián-Morales J, Gutiérrez-Enríquez SO, Granados-García V, Torres-Poveda K. Risk factors for the development of cervical cancer: analysis of the evidence. Front Oncol. 2024 May 23; 14:1378549. doi: 10.3389/fonc.2024.1378549. PMID: 38846977; PMCID: PMC11153748.

- Cetina Pérez L, Luvián Morales J, Delgadillo González M, Galicia Carmona T, Rely K, Castro Eguiluz D, Vaca González R, Lugo Martínez G, García Barrientos N, Nateras A. Sociodemographic characteristics and their association with survival in women with cervical cancer. BMC Cancer. 2024; 24:161 https://doi.org/10.1186/s12885024-119093

- Barquet-Muñoz SA, Arteaga-Gómez C, Díaz López E, Rodríguez-Trejo A, Marquez-Acosta J, Aranda-Flores C. Current status and challenges in timely detection of cervical cancer in Mexico: expert consensus. Front Oncol. 2024;14:1383105. https:// doi. org/ 10. 3389/ fonc. 2024. 13831 05.

- Aguilar-Linares G, Márquez-Serrano M, Meneses-Navarro S, Pelcastre-Villafuerte BE, Castillo-Castillo LE, Estévez-García JA, Valadez-George TO, Bahena-Román M, Madrid-Marina V, Torres-Poveda K. Barriers and facilitators for adherence to follow-up by HR-HPV-positive women with premalignant cervical lesions: a mixed-design study in Mexico. BMC Women´s Health 2024 Oct 4; 24(1):550. doi: 10.1186/s12905-024-03379-3.

Esta columna se prepara y edita semana con semana, en conjunto con investigadores morelenses convencidos del valor del conocimiento científico para el desarrollo social y económico de Morelos.

Desarrollado por Linabat

Desarrollado por Linabat